后端

代码注重质量,规范让世界更加美好

代码风格

检查代码是否存在格式问题,以及格式化代码。

注释

- 个人不喜欢太多的注释,要的是干净,像什么作者、日期通通不要,毕竟使用Git管理了,这些都是可追溯的

- 接口中定义的方法添加注释,接口的方法实现不加

实体类定义

实体类尽量不要复用,相关业务都创建相应的业务实体,解耦合,不要想着偷懒

一开始接触的是dao,但其实这是一个泛的概念,它泛指数据库层,其下就可以命名为DO类(和下方谈及的BO类同义),我认为实体类(entity)指代的更广,泛指所有的实体类

它可以对应一个entity包,包下放置和数据库相关的所有实体类(entity),包括:业务实体BO/数据库实体DO、前端模型VO、数据传输对象DTO

- 业务数据和处理(业务层中各种对象类型中间状态的转换需求)模型:BO(Business Object)是指业务对象,用于表示业务领域中的实体或概念,通常与业务逻辑紧密相关。BO包含了业务数据和操作方法,用于封装业务逻辑和数据处理。

() - 前端数据展示模型(接口响应结果模型):VO(Value Object)是指值对象,用于表示一组相关数据的集合,通常用于数据传输和展示。VO的属性通常是只读的,不包含业务逻辑,主要用于数据的传递和展示,以提高系统性能和可维护性。

- 后端接收请求参数模型:DTO(Data Transfer Object)是数据传输对象,用于在不同层之间传输数据。DTO通常用于将多个实体或概念的数据进行整合,以减少网络通信次数和数据传输量。DTO负责封装数据,而不包含业务逻辑。

数据库设计

统一规约

- 统一异常处理

- 统一响应格式

- 统一字面值常量

- 封装静态工具类

- 统一序列化处理:

- 敏感信息

Demo先行

有一件应该也不能忽视的习惯,那就是先写Demo

也就是说使用新技术、新方案的时候,引入依赖包整合之后先别急着去写业务代码,先去写个demo,emm可以当成单元测试吧

就是先写个示例看看是否整合成功了,环境是否有了?是否能实现我想要的效果?比如说FFmpeg转码,那我随便导入一个小视频,看看是否能正常转换各种编码,能才继续开始写业务逻辑

开闭原则

代码的开放性(Open/Closed Principle,OCP)是SOLID原则中的一个重要原则,它是由Robert C. Martin(又称Uncle Bob)提出的。这个原则的核心思想是软件实体(类、模块、函数等)应该对扩展开放,对修改封闭。

具体来说,这意味着你应当能够扩展一个实体的行为,而不是修改它。这样做的好处是,当你在不修改已有代码的情况下添加新功能时,你不会引入新的错误或破坏现有的功能。

一些符合开闭性原则的做法,例如:

- 责任链模式:通过使用责任链模式来验证注册用户请求参数,你可以轻松地添加新的验证规则,而不需要修改现有的验证类。新的验证类可以作为链条中的一个新环节添加。

总的来说,开闭性原则鼓励你设计出更加灵活和可维护的代码,这样可以更容易地应对未来的变化。

Git分支和版本管理

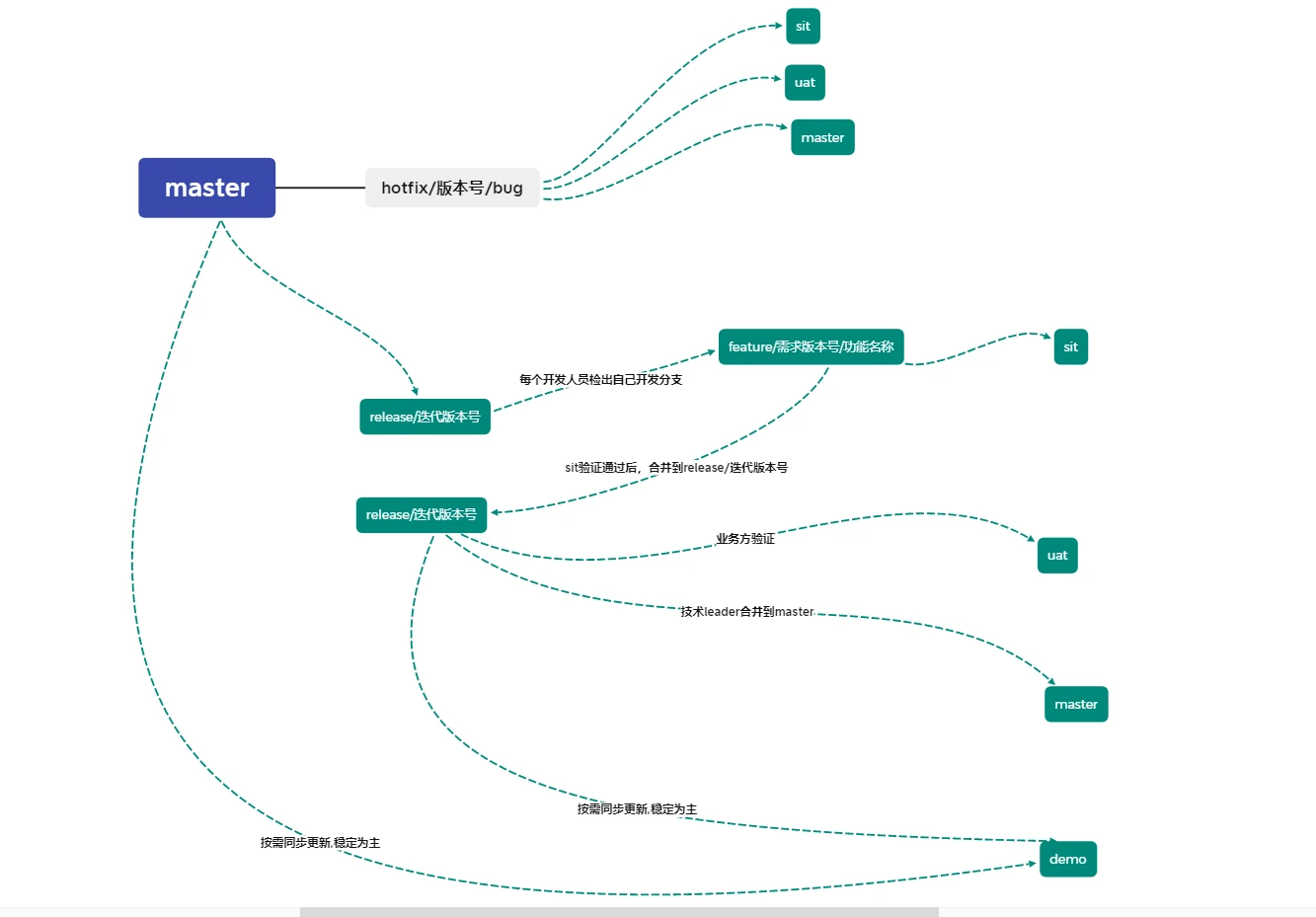

记录分支的管理方式,一个标准的参考,具体情况具体分析。而且下方图示,其实遗漏了一个中间分支的存在,也就是dev“开发分支”

项目大致的一个Git版控流程基础版本:

- master分支检出一个release版本分支

- 如果是第一次,应该检出dev开发分支

- 基于release分支检出dev分支,根据开发的功能模块开发人员再检出多个feature分支

- 各个feature分支的功能代码编写完成后merge合并到dev、release版本分支

- 当release分支开发完成功能趋于稳定,检出一个sit分支用来测试

- 当测试分支无误后,就是一个版本开发完毕之时就将当前的release分支merge合并到master分支

- 此时一个master分支就将是最新的分支代码,一般来说就是稳定运行的线上版本

- 当运行分支出现bug漏洞我们需要紧急修复就从master分支检出一个hotfix分支对bug做修复,修复代码后同样检出sit分支用做测试,测试无误后再合并到master分支

- 当需要版本迭代更新则再从master分支检出新的release分支,流程同上。

关于分支的命名和含义:

- release : 每次有新迭代版本开发(可跟随tapd迭代周期版本),都需要从 master 分支中检出一个 release 分支,用作当前迭代的版本分支,命名规则为 release/迭代版本号 , 例如,当前迭代的版本为v2.0,那么用于开发当前迭代的分支命名为: release/v2.0 。release分支只接受 feature的合并请求。

- feature : 迭代需求开发分支,按功能点建立不同的功能分支,从 release 分支检出。命名规则 feature/需求版本号/功能名称 , 如:当前迭代有两个功能点分配给到两个不同研发人员,分别检出feature/v2.0/test1,feature/v2.0/test2。

- hotfix :紧急bug修复分支,有需要时才新建。该分支是基于 master 分支创建的,开发人员在 hotfix 分支修改代码,开发完后需要合并回 sit 和 master 分支,同时在 master 上打一个 tag 。命名规则: hotfix/版本号/bug 名称

- sit :测试环境分支,只接受 feature ,hotfix, release 分支的合并。研发内测联调通过后,由研发人员将自己的 feature 分支或 hotfix 分支代码合并到 sit 。该分支对应测试环境,测试人员的专用测试环境。

- dev :开发环境,参考sit环境,可选分支(还是那句话看情况,他是否可选基本代表了两种分支管理的方案和流程)。

- uat :预发布环境,只接受 hotfix 、release 分支的代码合并。(给客户演示用的beta版本,不是所有项目都有的)

- demo:演示环境也可以使用该分支

- master :主分支,稳定版本代码分支,对外可随时编译发布的分支,只接受 hotfix 、release 分支的代码合并,由研发负责人负责合并。该分支对应生产环境,用于构建部署到生产环境。

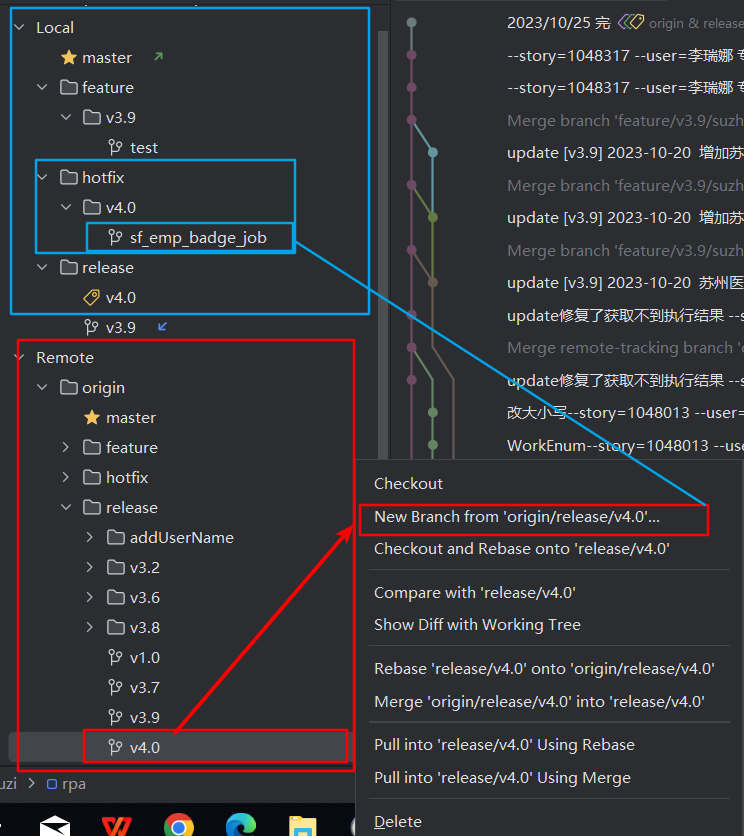

可参考的项目分支管理结构:

每类分支是个文件夹下面按版本号再拆分,版本号下面是具体的feature

版本命名规则:

版本格式:v(小写)主版本号.次版本号.修订号,版本号递增规则如下:

从v1.0到v2.0:产品有一些质的飞跃;

从v2.0到v2.1:产品有大的变动,但没有质的飞跃;

从v2.1到v2.1.1:产品有变动,但没有大的变动;例如修复了线上某个bug。

标签命名规则:

每次发布生产(master),都需要为master打一个tag,方便线上回滚,tag命名与版本迭代保持一致。

git tag -a v1.0 -m "v1.0需求开发"